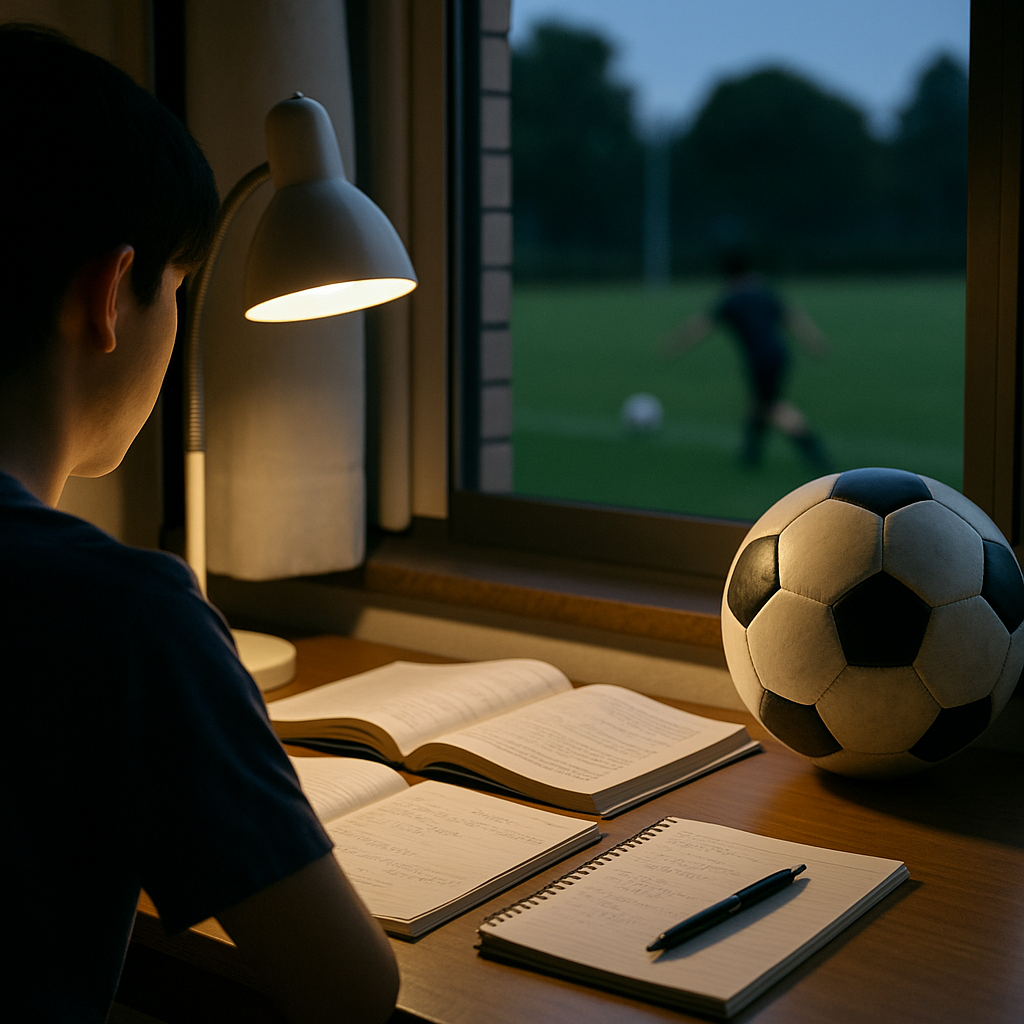

部活も勉強も本気でやりたい。でも時間は限られている——そのジレンマを抜ける鍵が「朝夜15分」です。短時間でも毎日積み上げれば、成績もプレーも静かに伸びていきます。本記事「サッカー勉強両立のコツ 朝夜15分で差がつく 中高生必見」では、忙しい中高生でも実行できる具体策だけを詰め込みました。道具も特別な才能も必要ありません。仕組みで勝ちにいきましょう。

目次

- サッカー勉強両立のコツ 朝夜15分で差がつく — 本記事の狙い

- 両立を阻むボトルネックの正体

- 朝夜15分メソッドの全体像

- 朝の15分:脳を“点火”するルーティン

- 夜の15分:記憶定着と回復を両立させる

- 放課後〜練習日の時間設計:移動15分を武器にする

- 科目別:朝夜15分メニューの具体例

- サッカー上達と学習を同時に伸ばす“統合習慣”

- スマホとアプリの“最小主義”:集中を守る環境設計

- テスト前・大会前のピーキング戦略

- “モチベ”ではなく“システム”で動く

- 家族・指導者との連携で両立を加速させる

- よくある失敗とリカバリープラン

- 1週間テンプレートとチェックリスト

- Q&A:中高生からのよくある疑問に回答

- 今日から始めるための7ステップ

- まとめ:小さな15分を積み上げて大きな差にする

サッカー勉強両立のコツ 朝夜15分で差がつく — 本記事の狙い

なぜ“15分”が効くのか:短時間×高頻度の原理

「短時間を高頻度で回す」ことは、暗記や技術習得の定番の考え方です。長時間の一気学習よりも、分割して繰り返した方が忘れにくく、集中も保てます。15分は、眠気やスマホの誘惑に勝ちやすい現実的な単位。開始のハードルが低いので、継続率が上がります。サッカーの基礎ドリルも同じ。毎日少しずつ反復するから、判断やタッチが自然に洗練されていきます。

部活生特有の課題を分解する(時間・疲労・集中・移動)

- 時間:放課後は練習と移動で埋まりがち。可処分時間は朝と夜に偏る。

- 疲労:練習後は意思力が落ちる。重い勉強はハードルが高い。

- 集中:通知やSNSで注意が細切れになる。短時間で没頭する仕掛けが必要。

- 移動:バス・電車・車の時間が伸びる。ここを学習ポケットに変えると強い。

ゴール設定:成績とプレーの両方を1ランク引き上げる

「どちらも上げる」が前提です。例として、学習は平均点+5〜10点、提出物100%、基礎の取りこぼしゼロを狙う。プレーは「判断の速さ」「プレービジョン(予測)」「疲れにくさ」の体感向上を狙い、週1の映像振り返りとプレービジョンノートの定着を目標に。数値と行動の両方でゴールを置くと、迷いが減ります。

両立を阻むボトルネックの正体

やる気待ちの罠:モチベーション依存からの脱出

「やる気が出たらやる」は、ほぼ永遠に来ません。先に動いて、後からやる気が追いかけてくるイメージが正解です。トリガー(起床・帰宅・就寝前)に行動を紐づけて、自動化しましょう。

時間割の非対称性:平日・土日のリズム差

平日は「朝・移動・夜」が学習の核。土日は試合・練習でリズムが崩れやすいので、朝の15分だけは固定し、夜は短い復習と翌日の準備に切り替えるのがコツです。

集中の奪われ方:通知・SNS・睡眠不足

5分の通知でも集中は分断されます。ホワイトリスト化(家族・学校・チーム以外OFF)や、学習タイマー中の機内モードが効果的。睡眠はパフォーマンスの土台。夜更かしで得た30分は、翌日の集中低下で簡単に相殺されます。

“頑張り方”の誤解:長時間=成果ではない

長くやるほど良いとは限りません。成果は「入力の質×復習の設計×継続」で決まります。15分を極めるほど、密度が上がり成果が安定します。

朝夜15分メソッドの全体像

3つの柱:朝の点火/放課後の橋渡し/夜の定着

朝で脳を立ち上げ、放課後に移動学習でつなぎ、夜に定着させる。この3点で毎日を小さな輪にします。輪が切れないから、忘れにくく、焦らない。

1日45分設計:朝15・移動15・夜15の基本形

これが標準。余裕がある日は「+予備10分」をどこかに足す。忙しい日は最低ラインとして朝か夜のどちらかを死守。ゼロの日を作らないのが最大の防御です。

ルール化のコツ:時間固定・場所固定・タスク固定

- 時間固定:朝起きて10分後開始/就寝30分前開始など。

- 場所固定:朝は同じ机、夜は同じ椅子、移動は同じイヤホン。

- タスク固定:曜日で科目ローテ(例:月英・火数・水国・木理・金社)。

朝の15分:脳を“点火”するルーティン

60秒アクティベーション(呼吸・光・水)

- 深呼吸10回:鼻から吸ってゆっくり吐く。

- 光を浴びる:カーテンを開ける/ベランダに出る。

- 水を一杯:脱水をリセット。必要なら軽いストレッチも。

たった1分でも、眠気が抜けやすく、スタートの摩擦が下がります。

暗記タスクの黄金枠:英単語・漢字・用語

朝は記憶が新鮮。フラッシュカードや単語アプリで10〜15語、漢字5個、理社用語10個など。見て終わりではなく、隠して思い出す「想起」に寄せます。

今日の戦略メモ:授業・部活・復習の優先順位3つ

メモ帳に「今日の優先3」を書く。例)英語小テスト対策/数学ワーク1ページ/映像30秒要約。持ち物も合わせてチェックし、忘れ物をゼロに。

“未完了メモ”で頭のノイズを消す

気になることを2〜3行で書き出し、夜の15分に回す。先送りではなく「駐車」するイメージで、今やるべき学習に集中します。

夜の15分:記憶定着と回復を両立させる

アクティブリコール5分×2セットの型

5分で問題演習や一問一答、2分休憩、再び5分で弱点つぶし。最後の3分で翌日の仕込み(覚え直しリスト作成)をします。短い中にも「出力→修正→再出力」を入れるのがコツ。

音読・シャドーイングで“出力”に寄せる

英語や国語は音読、英語はシャドーイングが有効。声に出す行為は、理解の浅い部分を炙り出します。録音して1フレーズだけ改善するのもおすすめ。

振り返り3行日記:学び/プレー/改善1つずつ

例)学び:一次方程式のコツを掴んだ/プレー:守備で相手の利き足を切れた/改善:パス要求時の声出し。数行の習慣が、翌日の選択を変えます。

睡眠前のクールダウン:デジタル遮断とリカバリー

就寝30〜60分前は通知OFF。軽いストレッチや入浴で体を緩め、水分補給。翌日の持ち物を玄関にまとめて、脳の不安を消してから眠りましょう。

放課後〜練習日の時間設計:移動15分を武器にする

移動時間を“学習ポケット”に変える音声活用

自分の声で単語帳を録音/教科書の要点を読み上げ/聞きながら短く口頭で復唱。オフライン再生できるよう、端末に保存しておくと電波に左右されません。

練習前10分の糖と水分:集中のベースを作る

軽く糖質(バナナ、ゼリー、パンなど)と水分補給。空腹・脱水は集中とパワーを落とします。胃に重くない範囲で。

練習後30分の栄養と軽復習:疲労をためない仕組み

帰り道にタンパク質と炭水化物を補給できる準備を。家に着いたら5分だけ今日の復習を触ると、記憶の抜けを防げます。

帰宅後は“選ばない”仕組み:タスクメニューの固定化

- 英語なら「単語10語→1文音読→短文1本要約」。

- 数学なら「公式1つ可視化→基本問題1問→誤答見直し」。

- 理社なら「用語10個→図表1枚→1分説明」。

メニューを固定するほど、意思力を使わずに動けます。

科目別:朝夜15分メニューの具体例

英語:単語SRS+音声リピート/英文1本要約

朝:SRS(間隔反復)アプリやカードで10〜15語。意味→発音→例文の順で。夜:短い英文を1本選び、音読→シャドーイング→日本語3行要約。翌朝に再確認。

数学:公式1つ可視化+1問演習/誤答ノート更新

朝:公式や定理を「言葉」「図」「なぜ」で1分要約。例題を1問だけ解く。夜:誤答ノートに「どこで迷い、どう直すか」を書き足す。量より「理解の穴埋め」重視。

国語:現代文キーワード確認/要約3行トレ

朝:接続語・論理語をチェック。「しかし=逆接」などの働きを口頭で確認。夜:評論・小説の一段落を3行で要約。主語・述語を意識して筋を掴む。

理科:図・語句のクイックチェック/因果の1分説明

朝:図表に語句を埋めるクイズ化。夜:現象の因果関係を1分で説明(例:気圧と風、回路と電流)。声に出すことで理解の曖昧さを洗い出せます。

社会:年号ストーリー化/地図・資料読み取り1題

朝:年号は語呂と出来事を短い物語に。夜:地図やグラフから読み取れる事実を3つ書き出す。まず「事実→解釈」の順で。

サッカー上達と学習を同時に伸ばす“統合習慣”

プレービジョンノート:戦術理解を言語化

ポジション別に「見るべき3点」「選択肢の優先順位」を箇条書き。例)SB:背後・逆サイド・ボランチの体の向き。言語化は判断スピードを助けます。

試合・練習映像の“30秒要約”で思考を鍛える

1シーンだけ選び「意図→実行→結果→次の一手」を30秒で言う。長く語らないルールが、核心を掴む練習になります。

フィジカル×記憶術:リズム暗記・歩行暗唱の活用

通学やウォームアップの歩行に合わせて用語を暗唱。リズムは記憶の手がかりになります。安全・周囲配慮は最優先で。

メタ認知の癖をつける:意図→実行→結果→修正

学習もプレーも「狙い→やったこと→どうだった→次はこうする」をセットで振り返る。上達の速度が上がります。

スマホとアプリの“最小主義”:集中を守る環境設計

通知の断捨離:ホワイトリスト運用

家族・学校・チーム以外は通知OFF。学習タイマー中は機内モードで徹底。誘惑を「見ない」のが最強です。

学習タイマー・トラッカーで可視化する

15分タイマーと学習ログの2つで十分。見える化は継続の燃料になります。紙のチェック表でもOK。

音声入力・辞書・フラッシュカードの3点セット

音声入力で要約を素早くメモ。辞書・翻訳は信頼できるものを固定。単語カードはSRS対応を1つに絞ると迷いません。

オフライン前提の準備:PDF・単語帳を端末内に

電波や通信量に左右されないよう、教材は事前保存。移動時の「開けない問題」をゼロにします。

テスト前・大会前のピーキング戦略

学習のテーパリング:量→質への切り替え

直前は新しい範囲を増やすより、既習のミス潰しに集中。アウトプット(問題演習・口頭説明)に寄せると点に結びつきやすい。

優先順位の再定義:捨てるものを先に決める

全ては無理。出題比率・配点・自分の弱点を見て、やらない範囲を明確に。浮いた時間を確実な得点源へ。

48時間前の計画例:睡眠・栄養・復習の配分

- 48〜24時間前:誤答ノート総点検→頻出テーマの再演習。就寝は普段通り。

- 24〜12時間前:軽い運動で血流を上げ、暗記は軽めに。炭水化物・水分を切らさない。

- 前夜:復習は60分以内で切り上げ、入浴→ストレッチ→就寝。持ち物確認。

当日ルーティン:朝の確認と身体の立ち上げ

朝は「自信の貯金」をめくるだけ(要点カード)。深呼吸→光→水→軽食。試験・試合ともに、普段通りのリズムが一番強い。

“モチベ”ではなく“システム”で動く

トリガー設計:起床・帰宅・就寝前に紐づける

「起床→水→呼吸→単語」「帰宅→シャワー→軽食→誤答ノート」「就寝前→復習→日記→準備」のように、行動を連結します。

If-Thenルール10本で迷いを消す

- もしバスに乗ったら→イヤホンを耳に入れて英単語音声。

- もし家で座ったら→タイマーを15分にセット。

- もしSNSを開きたくなったら→3語だけ単語を思い出してから。

- もし眠気が強いなら→立って音読3分。

- もし問題で詰まったら→60秒だけ考え、ヒントを1つ見る。

- もし遅く帰宅したら→夜は3分だけ誤答チェックに縮小。

- もし雨で移動が長引いたら→理社の音声に切り替え。

- もしテスト1週間前なら→新規学習は半分に、復習を倍に。

- もし休日の午前なら→朝の15分後に30分だけ追加演習。

- もしスマホを触るなら→机の外で。机は学習専用。

スタートの摩擦を減らす道具配置

単語帳・筆記具・タイマーは机の右上固定。イヤホンはカバン内ポケット。教科書PDFはホーム画面1ページ目。探すをなくす。

報酬設計:微小な達成感を毎日積む

15分終えたらチェックを1つ。週5達成で小さなご褒美。小さな達成が、次の行動を呼びます。

家族・指導者との連携で両立を加速させる

家庭内の“静音時間”合意形成

朝夜の15分だけは静かにしてもらう約束を家族と共有。張り紙やカレンダーで見える化すると守られやすい。

コーチへの共有:大会期の勉強計画の見える化

テスト期間や提出物の期限をコーチに伝えておくと、負荷調整や声かけがスムーズになります。

学校との連携:補習・面談の活用ポイント

部活と勉強の両立方針を担任や教科の先生に伝える。補習の参加可否や提出物の優先順位を相談しておくと安心です。

送迎時間の学習スクリプト化

保護者の運転中は「聞く→言い換える→要約する」3分サイクルを共有。会話で覚えるのも強力な手段になります。

よくある失敗とリカバリープラン

長時間詰め込みの反動→15分×3に再分割

やり過ぎて翌日ゼロになったら本末転倒。翌日は15分×3の基本に戻して、ペースを整え直しましょう。

SNSに吸われる→物理的距離と時間帯指定

学習中は別部屋にスマホを置く、もしくはロックボックスを使う。使用は「昼休み」と「就学後30分」のように時間帯を指定。

疲労蓄積→睡眠・栄養・負荷の再配分

睡眠が不足すると、効率が落ちて同じ勉強時間でも成果が下がりがち。まず睡眠を整え、学習は暗記中心に一時シフト。練習前後の補給も見直します。

成績が落ちた時の3日間リセットプラン

- 1日目:誤答ノートと提出物の整理だけ。

- 2日目:主要2科目の基礎(単語・公式)に限定。

- 3日目:弱点1テーマを15分×2で集中的に潰す。

1週間テンプレートとチェックリスト

平日の時間割テンプレ(朝・移動・夜)

- 朝15分:暗記+優先3の確認。

- 移動15分:音声で英語or理社→1分口頭要約。

- 夜15分:アクティブリコール→3行日記→翌日の準備。

土日の大会・練習日の最適化

朝だけは固定。帰宅後は「復習5分+準備5分」のショート版に切替。翌週の教材をカバンに入れておく。

持ち物・事前準備リスト

- イヤホン・モバイルバッテリー・単語帳(紙/アプリ)。

- 小分けの補食・水筒・ハンドタオル。

- 誤答ノート・筆記具・A4クリアファイル。

- PDF教材の端末保存・オフライン再生の確認。

週次レビュー:KPTで回す10分会議

Keep(続ける)・Problem(課題)・Try(試す)を各3つ。家族やチームメイトと共有すると、継続率が上がります。

Q&A:中高生からのよくある疑問に回答

宿題が多すぎる日はどうする?

夜の15分は宿題に充ててもOK。ただし終わったら「明日用の復習カード」を1枚だけ作る。ゼロ学習を避けます。

部内遠征や合宿期間の学習は?

朝の15分だけ死守。移動時間は音声に切替。夜は疲労次第で3分の超短縮版でも良いので、連続性を保ちます。

睡眠時間が確保できない時の優先順位は?

まず睡眠を回復。学習は暗記中心に圧縮して、翌日にリカバー。疲れた状態での長時間学習は効率が下がりがちです。

参考書は何冊必要?1冊主義の進め方

1科目1冊をやり切るのが基本。マーカー・付箋・誤答ノートで「同じ本を何周も回す」ことが定着の近道です。

今日から始めるための7ステップ

朝夜の15分枠をカレンダーに固定

起床後の開始時刻、就寝前の開始時刻を決める。アラームもセット。

科目ごとの“定型タスク”を作成

英語・数学・国語・理科・社会の15分メニューを1枚にまとめ、机に貼る。

移動時間の音声教材を準備

単語・用語・要点読み上げを録音。オフラインで再生できる形に。

タイマー・トラッカーの導入

15分タイマーと日次チェック表を用意。見える化が続くコツ。

通知の整理とスマホ置き場の決定

ホワイトリスト化。学習中は別の部屋・箱に置くルールを決める。

週次レビューの曜日と時間を確定

日曜の夜など、10分でKPT。翌週の科目ローテも決めておく。

初週のハードルを“60%”に設定

完璧を目指さず6割達成でOK。続けられる設計が最強です。

まとめ:小さな15分を積み上げて大きな差にする

“仕組み”が努力を再現可能にする

朝夜15分は、才能や気分に頼らないやり方です。トリガーとルールで、良い行動を毎日コピー可能にします。

勉強とサッカーは競合ではなく相乗

言語化・想起・要約は、戦術理解や判断にも直結します。学び方が変わると、プレーも変わります。

次の一歩:明日の朝の15分を今、予約する

アラームをセットし、机に単語帳を開いて置く。道具の配置まで終えたら、もう半分は成功です。「サッカー勉強両立のコツ 朝夜15分で差がつく 中高生必見」を、今日からあなたの習慣に。