プレーは見えるのに、最適な選択が一瞬遅れる。そんなモヤモヤをほどく鍵が「幅と深さ コツを可視化する試合脳の作り方」です。ピッチの横と縦をどう使うかを、言葉とシンプルなフレームで整理すれば、視野→判断→実行が軽くなります。この記事は、難しい専門用語を避けつつ、今日から使えるチェックリストと練習法で“試合脳”を育てることに狙いを置いています。

目次

はじめに:なぜ「幅」と「深さ」が試合脳を決めるのか

勝敗を左右する“空間認知”と“意思決定速度”の関係

サッカーは相手よりも早く「有利な場所」を見つけ、そこにボールと人を通す競技です。空間認知(どこが空いているかを見抜く力)と意思決定速度(選ぶ速さ)は連動します。見る対象が整理されているほど、判断は速く正確になります。「幅」と「深さ」で視野のチェックポイントを固定化すれば、迷いが減り、同じ技術でも結果が上がります。

戦術用語をプレーにつなげるための前提整理

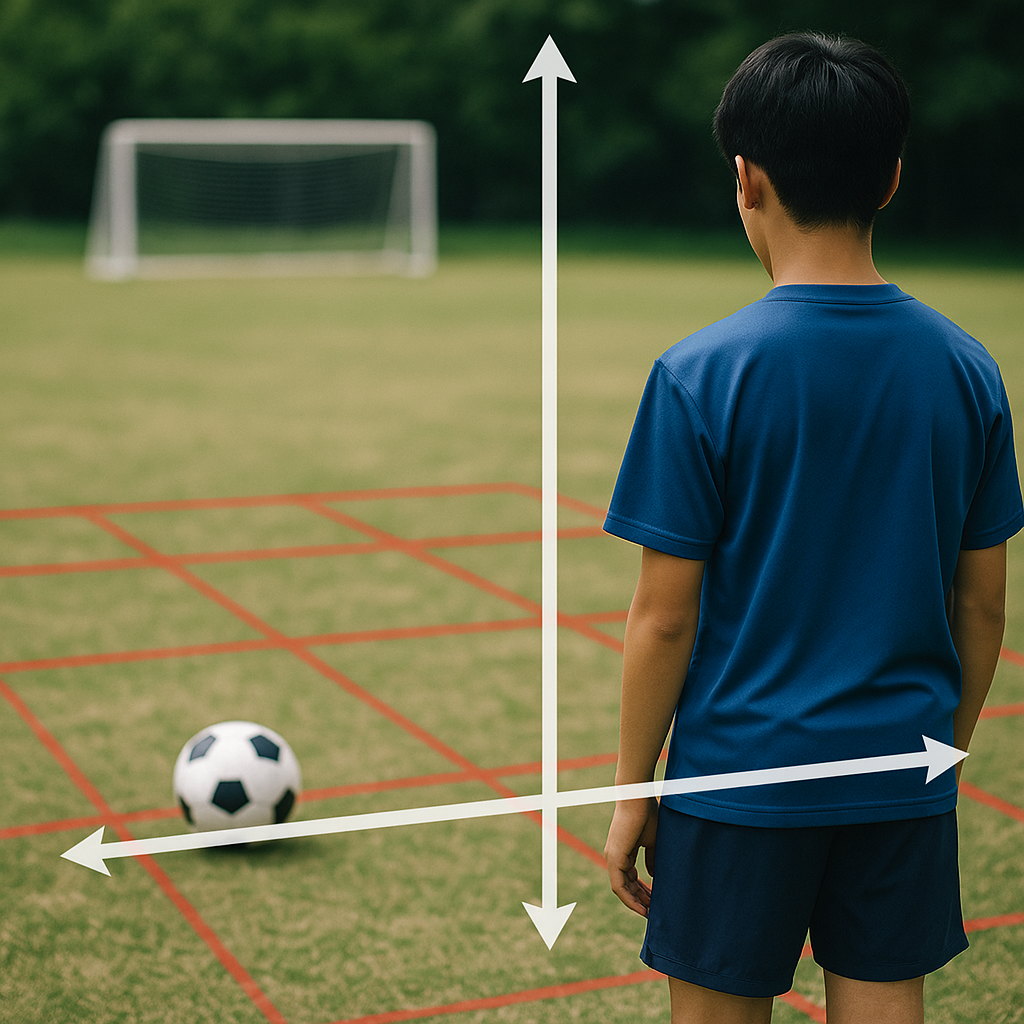

用語の定義が曖昧だと、同じ言葉でも解釈がズレます。本記事では「幅=横方向の選択肢、深さ=縦方向の選択肢」とシンプルに統一。さらに「角度」「ライン間」「背後」の意味を短く共有します。用語の共通化は、チームの合図をクリアにし、実行スピードを上げます。

この記事の活用法(練習→試合→振り返りの循環)

読む→試す→記録する→調整する、の循環が上達の近道です。まずは1つのルールだけ導入し、映像やメモで効果を確認。次に微調整して反復。このサイクルが「幅と深さ コツを可視化する試合脳の作り方」の中心です。

基本概念の整理:「幅」と「深さ」を定義する

幅とは何か:横方向のレーン支配と角度の創出

幅はサイドライン方向の広がりだけでなく、パス角度を作る「横の余白」のこと。隣のレーンに一人いるだけで、パスは直線から斜線になり、カットされにくくなります。幅は「時間を稼ぐ盾」にも「スイッチのスプリング」にもなります。

深さとは何か:縦方向のライン突破と背後・足元の両立

深さは相手ラインの背後を脅かす位置取りと、ライン間で前を向く足元の受けを両立させる発想です。常に「背後ランの脅威」と「間でのターン」を同時に提示すると、守備は縦に伸ばされ、中央のスペースが生まれます。

幅×深さの相互作用:相手の最小守備人数を超える設計

幅で横に引き伸ばし、深さで縦に裂く。両方が揃うと、相手は同数では守り切れず、どこかに数的不均衡ができます。狙いは“相手の最小守備人数”を超えること。片方だけだと予測されやすく、奪われた時のカウンターリスクも上がります。

幅と深さのコツを図で理解(テキストで可視化するフレームワーク)

5レーン×3ラインの思考実験:配置の優先順位を言語化する

[左外|左内|中央|右内|右外] × [最終ライン|中盤ライン|前線ライン] を頭の中に引きます。原則は「中央に起点、外で拡張、背後で決定」。ボールサイドに2枚、逆サイドに1枚、背後に1枚、リサイクルの安全地帯に1枚。これで常に三角形が保てます。

三角形と菱形の原則:二方向パス+第三の選択肢を常設する

三角形は縦・斜め・戻しの最低3択を保証します。菱形は“間”の選手が前を向いたときの進行方向を増やします。意識するのは「自分が頂点になれる位置」。直線に並ばず、半身で角度を作りましょう。

二重ペナルティエリアの概念:危険度マップで判断を簡略化

自陣PA前20mと相手PA前20mを“二重PA”と捉えます。自陣の二重PAではリスク最小化、相手の二重PAではスピード最大化。ゾーンごとに優先ルールを固定すると、迷いが減ります。

時間の幅と深さ:テンポ変化(緩急)で空間を生む

横のゆすり=「時間の幅」、縦の加速=「時間の深さ」。ゆっくり外で揺らし、隙ができた瞬間に縦へ。テンポの二段変速が、実際のスペースを生みます。

リスクの可視化:前進期待値とボールロスト期待値のバランス

前進の価値(ラインを一つ超える)とロストの痛手(逆カウンターの距離)を天秤にかけます。原則は「中央での強引な前進<外でやり直し」「相手が縦に薄い時は一気に深さ」。

試合脳の作り方:観る→仮説→選択→実行→検証のループ

0.5秒スキャンのルール:首振り頻度と情報の優先度

ボールが自分に来る2秒前から0.5秒ごとに左右・背後をスキャン。優先順位は「味方の角度→相手の距離→背後のスペース」。言葉で数える癖(イチ・ニ・ミ)でも安定します。

3択の原則(保持・前進・背後):迷いを減らす意思決定フロー

受ける前に「保持(安全)」「前進(ライン超え)」「背後(決定機)」の3択を決めておく。ボールタッチの瞬間には選択を確定。迷いを先送りしないのがコツです。

相手の“最弱リンク”を特定する:守備のズレを起点化

走力が落ちている選手、内外の切り替えが遅い選手、コミュニケーション不足のペア。前半15分で仮説を持ち、後半はそこに集中的に負荷をかけます。

プレー後のマイクロレビュー:次のプレーに反映する方法

1プレーごとに「選択は正解か/実行は正確か」を自分の中で2秒で判定。選択ミスは次の判断で修正、実行ミスは技術で修正。分けて考えると引きずりません。

ポジション別:幅と深さの使い分け

GK:初手の幅で一列飛ばす/深さでラインを押し上げる

プレスを外す最短は「外→内→縦」。GKは外の幅に誘導し、内のフリーマンへ一列飛ばし。守備では高い位置取りで“深さの蓋”となり、背後ボールを回収してチームのラインを5m押し上げます。

CB・SB:外側の幅で引き出し、内側の深さで前進する

CBは幅で外に誘い、インサイドハーフへ縦パス。SBは高い位置で幅を固定、裏抜けか内側カットインの二択を提示。二人で相手WGとSBを同時に迷わせます。

アンカー・インサイドハーフ:背中のマークを外す半身の作り方

背中に相手が付くときは、ボールと逆サイドへ半身。ファーストタッチで前を向ける角度に自分を置きます。相手の視線を“外す”動きで、間での前進を作りましょう。

WG・CF:背後脅威と足元サポートの比率を状況で切り替える

ラインが高いなら背後比率を上げ、低いなら足元で時間を作る。CFはCBを縦に揺さぶり、WGはSBの視線を外へ引っ張る。役割の交換(WGが中、CFが外)も有効です。

局面別の実践コツ

ビルドアップ:同サイド圧縮→逆サイド展開のタイミング

まずボールサイドに人数を寄せ、相手を引き込む。相手の足が止まった瞬間に逆サイドへ。合図は「3本目の横パス」や「プレスの減速」。

ハイプレス回避:第三の出口(縦中横)を事前に用意する

外・中・背後の3出口を常設。特に「縦中横」(縦→中→外)の連鎖は安全で前進も可能。最初の1本で相手のラインを割り、二本目で前進を確定します。

攻撃の3人目:背後ランと壁当てでライン間を破る

受け手が背負うとき、3人目の背後ランが鍵。壁当て→スルーのリズムでCBの背中を取る。3人目はオフサイドラインに対して斜めに走ると成功率が上がります。

カウンター&リトリート:幅で遅らせ、深さで締める

帰陣時は外側から遅らせ、中央の深さを閉じる。外に誘導し、最終的にサイドで奪う設計に。中央を開けないのが最優先です。

セットプレー:ニアの深さ・ファーの幅を使い分ける

ニアへ速いボールで相手を引き寄せ、ファーで幅を使ってフリーを作る。セカンド回収の配置(バイタル)で波状攻撃に繋げます。

データと客観評価:可視化して上達を加速させる

スキャン頻度と方向の記録方法(自己申告と映像の併用)

前半15分だけでも「首振り回数/受ける前2秒の回数/右左比率」をメモ。映像で確認し、実感との差を修正します。狙いは「受ける前2秒で2回以上」。

レーン跨ぎ回数・縦横パス比率:単純指標で傾向を掴む

横移動だけでなく「中央→外」「外→中央」のレーン跨ぎ回数を数える。縦横比は「1:1前後」を目標に、相手に応じて調整します。

前進率とボールロスト地点:危険度の地図化

前進率=自分の関与後にラインを1つ超えた割合。ロスト地点は“自陣二重PA内”を要注意ゾーンとして別管理。危険度を色でイメージすると次の対策が明確になります。

個人KPIサンプル:1試合の“やるべき数字”を定める

- 受ける前スキャン2回以上:70%

- ライン超えパス(または運ぶ)成功:8回以上

- レーン跨ぎの関与:12回以上

- 自陣二重PA内のロスト:0~1回

トレーニングメニュー:ピッチ内外で“可視化”を習慣化

シャトル視野ドリル:首振り→パス→体の向きの連動

コーンを三角形に配置。合図ごとに左右背後をスキャン→指定方向へワンタッチパス→逆足で体を開く。30秒×6本。狙いは0.5秒スキャンの自動化。

5対3 Rondo with Depth Gates:縦ゲートを通す条件付き

円形ロンドに縦ゲートを2つ設置。連続5本つなぐか、ゲート通過で得点。深さの選択肢を常に意識させます。

ハーフコート3レーンゲーム:幅固定&深さ可変のゲーム化

コートを3レーンに分割。サイドは常に一人以上、中央は自由。ゴール前10mは“加速ゾーン”としてタッチ制限を解放。幅で作り、深さで仕留める癖を付けます。

シャドウプレー×タイムボックス:0.5秒で選ぶ練習

コーチの合図で想定状況をコール(保持/前進/背後)。ボールが出た瞬間に選択を確定し、2タッチ以内で実行。判断の先出しを鍛えます。

映像セルフコーディング:タグ付けで判断の癖を知る

自分のプレーを「幅活用/深さ活用/選択ミス/実行ミス」でタグ。5試合で傾向が見えます。修正は一度に1項目だけ。

心理とコミュニケーション:合図でチームの判断をそろえる

キーワードの事前共有:「幅」「深」「逆」「時間」の統一

短い合図を事前に統一。「幅!」で外へ、「深!」で背後へ、「逆!」でサイドチェンジ、「時間!」で保持を促す。全員が同じ意味で使うことが重要です。

エゴと共感のバランス:見せ場より“最適解”を優先する心構え

良いプレー=自分が目立つではなく、チームの前進期待値が上がること。共通の物差しがあると、味方の選択に対しても肯定的に声をかけられます。

ミスの再定義:良いアイデアと悪い実行を切り分ける

狙いが正しいロストは“良い失敗”。次に必要なのは技術の修正。狙い自体が低期待値なら“選択の再学習”。こう分けると前向きな改善が進みます。

よくある誤解と修正方法

広がる=離れる、ではない:支持角度と距離の最適域

広がる目的は角度の創出。距離を空けすぎるとパスが遅くなり、奪われやすい。目安は“相手1人で2人を見られない距離”。

深さ=裏一択、ではない:足元→背後の順次脅威

常に裏狙いだけではオフサイドやロストが増えます。足元で一度引き付け、相手の背中が向いた瞬間に背後。順番で成功率が上がります。

幅と深さの過負荷:人数をかける場所とタイミング

同時に多くの人数を前へかけると、ロスト時の守備が崩れます。原則は「幅に2、間に2、背後に1」。状況で入れ替えましょう。

ボール保持の罠:保持率より前進期待値を評価する

保持率が高くても得点期待値が低い試合はあります。ライン超え回数、PA侵入、シュートの質で評価する習慣を付けましょう。

ケーススタディ:典型シーンを分解して学ぶ

高校年代で起こりやすい失点パターンの再構成

中央での強引な縦パス→ロスト→即背後。対策は「外で一度作る」「アンカーの背後にセーフティ」を常設。深さの蓋をGKとCBで共有します。

少ないタッチでライン突破する3人連動の実例

CB→IH(縦)→WG(落とし)→IH(前向き)→CF(背後)の5タッチ。鍵は2本目の落としを“前向きに回収できる位置”に置くこと。角度の三角形を崩さないで前進します。

プレス回避から得点までの“幅→深→幅”の連鎖

左SBで幅確保→IH経由でCFが深さへ走り相手CBを引っ張る→逆サイドWGが幅でフリー、クロスから得点。始まりは“最初の幅”です。

自主分析テンプレート:今日から使えるチェックリスト

試合前ルーティン:相手の弱点仮説と自分のKPI設定

- 相手SBの背後スペースは?縦スピードは?

- 自分のスキャン目標(受ける前2回以上)

- ライン超え回数の目標(ポジション別基準)

試合中メモ:前半15分までに確認すべき3項目

- どのレーンで前向きになれるか

- 誰が“最弱リンク”か

- 逆サイドのフリー出現タイミング

試合後レビュー:動画タグの付け方と次戦への課題抽出

- 幅活用:成功/未遂

- 深さ活用:背後/間/決定機

- 選択ミス:原因(視野不足/時間配分/合図不足)

- 次戦の1テーマ:例)「逆サイドの幅を10回使う」

まとめ:明日からの3ステップ

スキャンSLAを決める(頻度・方向・優先順位)

自分の“最低基準”を数値化。「受ける前2回」「右左1:1」「味方→相手→背後の順」。

幅×深さのルールを1つだけチームで共通化

例:「外で3本作ったら逆」「二重PA内はリスク最小」。合図は短く統一。

映像で“良い失敗”を収集し、次の試合で再挑戦

狙いが正しいプレーをピックアップ。再現回数を増やすことが上達の近道です。

「幅と深さ コツを可視化する試合脳の作り方」は、難しいことを難しくしないための整理術です。視野のポイント、言葉、ルール、データ、練習。小さな共通化を積み重ねるだけで、プレーの余裕は確実に増えます。次の一歩は、今日の練習で“1つだけ”導入すること。幅で揺らし、深さで刺す。その選択を0.5秒早くするために、可視化を続けていきましょう。