サッカーをプレーする上で、高校生や成長期のお子さんを持つ親御さん、または指導者の方々には「筋トレはいつから、どんな風に始めたらいい?」という悩みを一度は持つのではないでしょうか。

競技力アップやケガ予防のために筋トレは有効といわれますが、一方で「背が伸びなくなる」「成長に悪影響が出る」といった心配もつきまといます。

このページでは、「成長期 筋トレ 注意」をテーマに、サッカーに取り組む成長期の男子や、その保護者・指導者の方たち向けに、安心してトレーニングを進めるための原則、誤解、実践例などを分かりやすく解説します。

目次

はじめに:成長期と筋トレの関係

サッカー競技者の成長期における課題

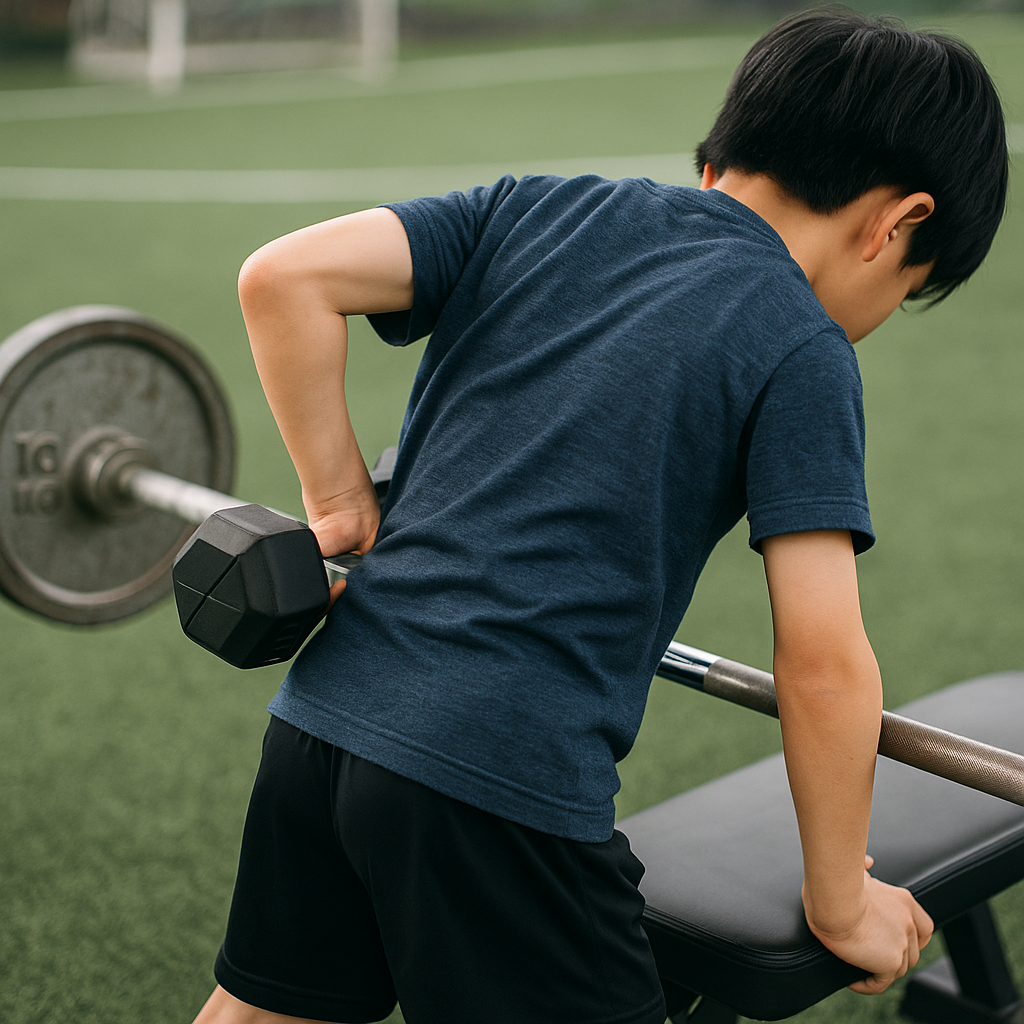

サッカーは、体格や運動能力の発達がパフォーマンスと直結するスポーツです。特に成長期の選手は「体つき」「スピード」「パワー」など、目に見えて変わっていきます。この時期、「もっと強くなりたい」「レギュラーを勝ち取りたい」と筋トレを始める選手も増えてきますが、急激な体の変化についていけず、成績が落ちたり、ケガをしたりするケースも見受けられます。

また、親御さんや指導者の中には「きちんとトレーニングさせたいが、どこまでさせていいのか分からない」という不安を感じている方も多いです。

サッカーと筋力の発達

近年、トップレベルのサッカー選手たちもパワーやアスリートらしい身体づくりの重要性を強調しています。しかし、筋力トレーニングが注目を浴びる一方で、「成長期に本当に必要なのか」「やり方を間違えると危ないのでは」といった声も根強く存在します。

専門家や医療現場でも、正しい筋トレの知識と段階的なトレーニング計画の必要性が強調されている現状です。

成長期の基礎知識

成長期とは何か

「成長期」とは、子供から大人へと大きく体が成長・変化していく時期を指します。男子の場合、一般的に12〜18歳ごろが該当し、個人差はありますが、身長や体重、骨、筋肉などあらゆる身体機能が劇的に変わるのが特徴です。

この時期は、スポーツ外の生活や心理的な側面も複雑ですが、一方で将来の土台づくりとしてとても大切なフェーズです。

成長のメカニズム

成長期は、「成長ホルモン」の分泌が盛んになり、骨の長骨端(成長軟骨)が伸びて身長が著しく伸びる時期。「第二次性徴」も重なり、筋肉量や男女差も徐々に大きくなります。この時期の体はとても柔軟で適応力がありますが、未熟な部分も多いため、ケガや成長障害リスクも他の年代より高い傾向にあります。

適切な運動、食事、休養がそろうことで健康的なバランスが保たれます。

骨・筋肉・関節の発達と特徴

成長期の骨は、まだ完全に大人のように強くはありません。骨端軟骨(成長板)は特にデリケートで、強い力や衝撃が繰り返しかかると障害が出ることも。また、筋肉や腱、靭帯もまだ発達段階のため、オーバーユース(使いすぎ)や無理な負荷で痛めやすい傾向があります。関節も柔軟性があり怪我を防ぐ反面、時として捻挫や成長痛などのリスクになります。

この発達段階を理解して、体のサインを見逃さないことがとても大切です。

成長期における筋トレのメリットとリスク

筋トレの誤解と科学的見地

よく「成長期に筋トレをすると身長が伸びなくなる」と言われますが、これは医学的に誤解です。科学的な研究や海外の指針を見ても、適切に筋トレを実施すれば、骨の成長を止めたり妨げたりする明確な根拠は示されていません。ただ、成長線への過剰な負荷や誤ったトレーニングは障害のリスクになるため、「正しい方法」が大前提となります。

筋力トレーニングが身体に与える正の作用

正しく行う筋トレは、筋力向上だけでなく、骨密度アップ、腱や靭帯の強化、バランス能力の向上、怪我の予防、さらには生活習慣病リスクの軽減まで、多くの恩恵があります。サッカー選手なら、スプリント力アップや当たり負けしない身体、持久力や俊敏性の底上げにもつながります。

加えて、トレーニング習慣そのものが自己管理力や規律、達成感を育ててくれる貴重な体験となります。

過度な筋トレや誤ったトレーニングのリスク

一方で、重すぎるバーベルやマシン、反復回数やセット数の過剰、フォームの乱れ、十分でない休息などは、骨・筋・関節・成長線への過剰な刺激になり、骨端線損傷、炎症、慢性疲労、最悪の場合は競技生命に関わるケガにつながります。

また、筋トレで「体が大きくなる=サッカーが上手くなる」という短絡的な考えで無理を積み重ねてしまうのもリスクの一つです。大切なのは「今の体に合った負荷・やり方」そして「段階を踏むこと」です。

安全な筋トレの基本原則

成長期向け筋トレのガイドライン

世界各国のスポーツ医学専門機関(日本整形外科学会、米国小児科学会など)では、成長期の筋トレは「自重を中心に、正しい指導のもと、年齢・発達段階に見合った内容で実施すること」が推奨されています。負荷量は、「正しいフォームで10〜15回できる範囲」を目安にしましょう。

基本的には、自分の体重を使ったトレーニング(=自重トレ)が中心。マシンやバーベルなどの高負荷は中〜高校生の後半以降、専門的な指導を受けながら段階的に取り入れるのがおすすめです。

ウォームアップ・クールダウンの重要性

成長期は筋肉や腱が張りやすく、ウォーミングアップとクールダウンを省略するのは禁物です。準備運動で関節や筋の可動域を広げ、ケガの予防やパフォーマンスアップにつなげましょう。また、終わったあとにもストレッチや軽い有酸素運動を入れて、疲労を早めにリカバリーすることが重要です。

適切な負荷設定と頻度

初心者や成長期の場合、週2〜3回、1日あたり20〜40分ほどのトレーニングが目安。

「毎日やるほど効果が出る」という考えは危険です。トレーニング後の筋修復・成長には、休養(リカバリー)が必要不可欠。

また、「今日は調子がよくない」「体がだるい」といった自分自身の変化に気付き、無理をしない自己管理力も大切です。

成長期に推奨されるトレーニング例

自重トレーニング中心のアプローチ

中高生におすすめの筋トレメニューは、

- プランク(体幹)

- スクワット(下半身)

- ランジ(下半身)

- 腕立て伏せ

- ヒップリフト(体幹・殿部)

といった、自分の体重を使い、フォームの正確さに意識を向ける方式です。

最初は1種目10回前後を2セットから始め、無理なく増やしていきましょう。

動的・静的ストレングスのバランス

筋力だけでなく、身体の「動かしやすさ」や柔軟性も意識しましょう。

例えばスポーツサッカーでは、静止したままの筋トレ(プランクなど)だけでなく、ジャンプ、方向転換、バランス保持(片足立ちや動的ストレッチ系)など動的なトレーニングも有効です。

全身をまんべんなく鍛え、「力の使い方」の土台を作ることが大切です。

俊敏性・ジャンプ力向上のための実践例

パワー・ジャンプ力を高めたい人は、

- ジャンプスクワット

- バウンディング/ホッピング

- サイドステップ

- ミニハードル走

など、地面を強く蹴ったり、素早く動いたりする要素を取り入れてみましょう。

ただし、回数や高さは控えめから。膝や足首に痛みを感じた場合は、すぐに中止して原因を見つけましょう。

動的トレーニングは、身体の連動性を養い、競技力アップにつながる大切な部分です。

筋トレ時の注意点と失敗例

無理な負荷設定の危険性

「もっと重いダンベルで」「上級者メニューに早く進みたい」という気持ちは分かりますが、やりすぎは禁物です。負荷が強すぎると、まだ未熟な成長線や関節部に痛みや炎症が起きやすく、最悪の場合はスポーツからの長期離脱につながります。

迷ったときは「フォームが正しくできているか」「痛みが出ていないか」を最優先にチェックしましょう。

フォーム不良が招く怪我

急いで回数をこなしたり、YouTube等の“流行り”のトレーニングを手本に我流でやったりすると、フォームが乱れてしまいがちです。例えばスクワットで膝が内側に入る、背中が丸まるといった崩れた姿勢は、即座にケガや成長障害の原因になります。

動画チェックや、身近に経験豊富な大人やコーチがいれば一度は見てもらうのがおすすめです。

成績向上を急ぐあまりの落とし穴

「レギュラー争い」「大会前の追い込み」など、結果を急ぐあまりトレーニング漬けになってしまい、逆に体がついていかず成績アップを遠ざける…そんなパターンは珍しくありません。

トレーニングは「強くなるため」の道具。決して「義務」や「苦行」ではありません。

無理する前に、自分のコンディションや体調、時には指導者のアドバイスを素直に受け入れる柔軟さも、成長期にはとても重要な要素です。

よくある疑問とその根拠

筋トレで背は伸びなくなる?

「筋トレをすると背が止まってしまう」という話は根強いですが、医学的な根拠はありません。むしろ、負荷やフォーム、休養に気をつけて正しく行えば、体の成長や健康を助けてくれる存在です。ただし、過度な高重量トレーニングや、極端なボディビル型トレーニングは控えましょう。

プロ選手はいつから本格筋トレを始めたか

多くの世界的なトッププレイヤーも、基本的には10代後半から本格的なウエイトトレーニングをスタートしたと言われています。それまでは自重や体幹中心、またはプレーを通じた筋力強化が主でした。

もちろん個人差はありますが、「焦らず、今の体と技術をじっくり育てていく」姿勢が、結果として大きな成長につながります。

サプリメント利用の是非

「プロテインやサプリメントを使えば早く強くなれる?」という質問もよく耳にします。しかし、成長期はまず「バランスのよい食事と十分な睡眠」が大前提。

サプリメントを使う場合も、アレルギーや安全性、摂取タイミングを親御さん・指導者とよく相談し、なるべく自然な食品で補うのがおすすめです。

保護者・指導者が持つべき視点

長期的視点の重要性

成長期は、目の前の結果<将来の伸びしろを第一に。短期間で体を大きくさせようと無理をさせるのではなく、一人ひとりのペースと発達段階を尊重し、「10年先を見据えたサポート」を心がけましょう。

子どもの自己判断能力をどう育てるか

自分の体の変化に敏感になり、「今日は無理しない」「痛いときはやめてみる」といった判断ができるよう、日々声かけを続けることが大切です。

「筋トレ=やらされるもの」ではなく、「自分を知り、自分で選ぶための経験」ととらえ、自主性やセルフケア力を磨くサポートができると理想的です。

安全環境の作り方

初めての筋トレや、高校生以上で本格的にウエイトトレーニングを始める際は、危険の少ない広いスペース、滑りにくい床、必要に応じて器具の管理など、事故・ケガ発生リスクを下げることも大切なポイント。

また、トレーニングの指導も「褒める」「納得して取り組ませる」など、心に寄り添う対応が信頼関係につながります。

筋トレ以外に大切な要素

バランスの取れた食事と休養

成長期の体づくりに不可欠なのが「食事・休養」です。たんぱく質、炭水化物、脂質、ビタミン・ミネラル、どれか一つを欠いても健康な成長は見込めません。

睡眠の質・量もしっかり確保し、体のリカバリーと成長を最大限促しましょう。

メンタルトレーニングやセルフケア

体だけでなく、心の成長も大切な時期です。目標設定や気持ちの切り替えなど、メンタルトレーニングやリラクゼーション、セルフケアのスキルも鍛えていくことで安定したパフォーマンスと人間的な成長につながります。

怪我予防・リハビリの知識

激しいトレーニングや試合で、ケガが避けられない場面も出てきます。まずは「ケガを予防する」知識を持つとともに、「早めに相談する」「きちんと治す」というリハビリ意識も同時に大切です。

また、周囲の大人や専門家と連携してケアプランを立てることで、復帰までの道のりがよりスムーズになります。

まとめ:成長期に安全かつ効果的な筋トレを実践するために

本記事の要点整理

成長期の筋トレは、「無理なく、正しい方法で、今の自分に合った内容」が鉄則です。

- 身長の伸びが止まるなどの迷信に惑わされず、正しい知識で臨む

- 自重・体幹・動的トレ中心からステップアップする

- 結果を急がず、コンディションやフォームを最重視する

- 食事、休養、心のケアも並行して重視する

- 周囲と相談し、長い目でじっくり育てていく

これらを大切にすることで、競技力と同時に「一生ものの体づくり」が叶います。

安全なサッカーライフのために

サッカーに熱中するあなたも、お子さんを応援する保護者の方も、「筋トレ=危ないもの」と身構える必要はありません。でも、焦りや流行に流されたり、無理を重ねることは決してプラスにはなりません。正しい情報と、今の自分(子ども)を知ること。そして変化を楽しみながら、じっくり成長していきましょう!

チームメイトや指導者、家族のサポートとともに、長く安心してプレーを楽しめるサッカーライフを応援しています。