目次

足首をひねった対処はRICE、痛み悪化を防ぐ初動48時間

サッカーの現場で最も起こりやすいケガのひとつが足首のねんざです。プレー中に内側へ「ぐにっ」と入る、着地でひねる、相手と接触して踏ん張った瞬間に痛む——どれもよくある場面。ここで大事なのは、「どう対処するか」を知っていること。初動の48時間での選択が、腫れや痛みの出方、そして復帰までの道のりに影響します。

この記事では、スポーツ現場で広く用いられているRICE(安静・冷却・圧迫・挙上)を軸に、タイムラインでの実践方法、やってはいけないこと(HARM)、受診の目安、復帰までのステップをまとめました。図や画像は使わず、現場ですぐに使える言葉と手順でお届けします。

足首をひねった直後に迷わないために

この記事のねらいと結論:初動48時間を制した者が回復を早める

ねんざ直後は、体が「炎症モード」に入ります。放っておくと腫れや内出血が広がり、痛みが長引くことがあります。RICEを適切に行い、HARM(温める・飲酒・走る/踏ん張る・揉む)を避けることで、痛み悪化や腫れの拡大を抑えられる可能性が高まります。ポイントは「迷わず即行動」。初動の48時間をどう過ごすかが、その後の回復を左右します。

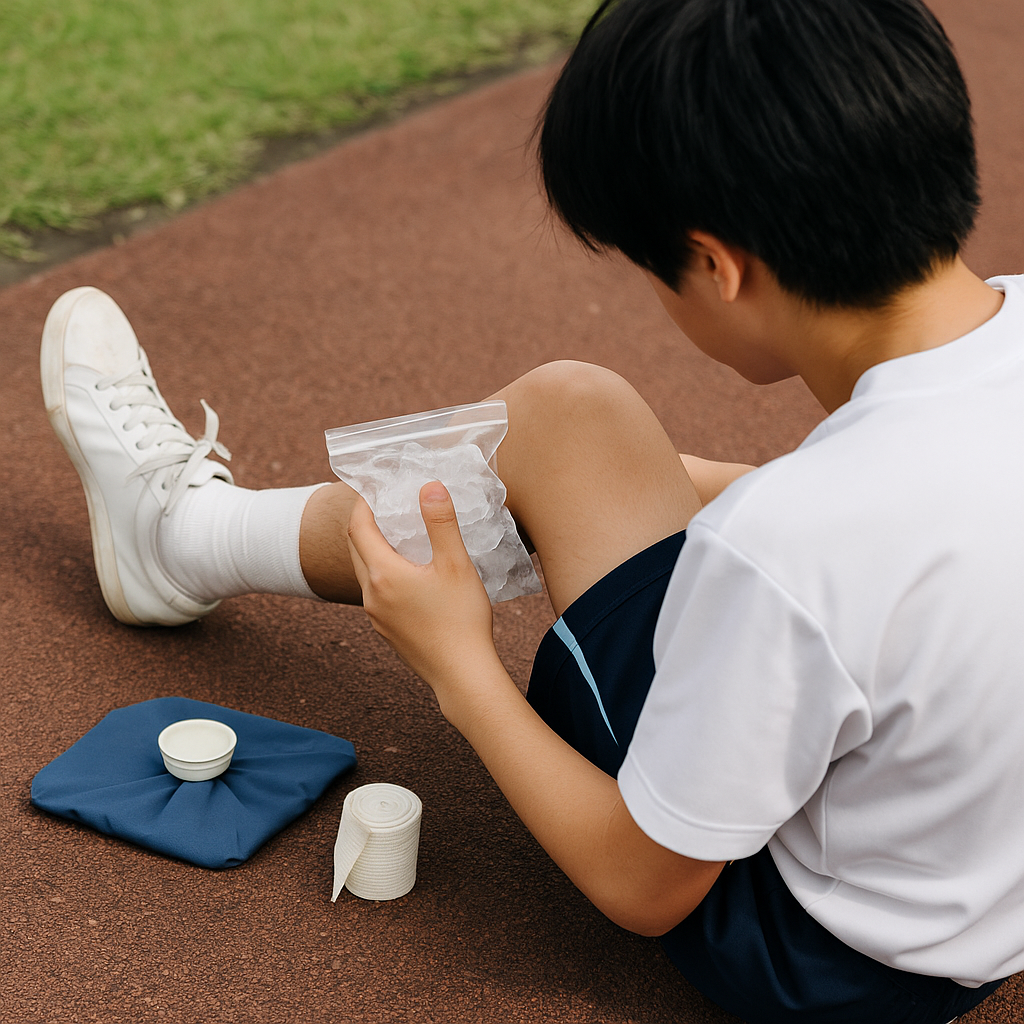

最初の1分でやること:止まる・冷やす・上げる・締める

- 止まる(Rest):まずプレーを中断。無理は禁物です。

- 冷やす(Ice):保冷材や氷を薄い布越しに当て、強い痛みと熱感を抑えます。

- 上げる(Elevation):ベンチやバッグを使い、心臓より少し高く。

- 締める(Compression):弾性包帯があれば足首に軽く圧迫をかけます(強く締めすぎない)。

スパイクは靴ひもを緩め、外せるなら無理なく外します。強い痛みで足を引っ張る必要がある場合は無理をしないでください。足先のしびれや青白さがある場合は、締め付けを緩めて血流を優先します。

「続行か中止か」の判断軸:痛み・腫れ・体重負荷の3ポイント

- 痛み:着地・方向転換で鋭い痛みが出るなら中止。

- 腫れ:足首周りがみるみる膨らむ、皮膚が突っ張る感覚があるなら中止。

- 体重負荷:4歩以上、普通に体重をかけて歩けないなら中止。

いずれか2つ以上が当てはまる、または不安が強いときは続行しないのが安全です。

足首ねんざの基礎知識

よく傷める靭帯と受傷メカニズム(内返し・外返し)

サッカーで多いのは「内返し(内側へひねる)」で、外くるぶし側の靭帯(前距腓靭帯、次いで踵腓靭帯)を痛めやすいタイプです。まれに「外返し(外側へひねる)」で内側の三角靭帯を痛めるケースもあります。上方向のねんざ(ハイアンクル)では、すねの骨同士をつなぐ靭帯(前脛腓靭帯など)に負荷がかかります。

ねんざの重症度分類(軽度・中等度・重度)の目安

- 軽度(I):軽い痛み・軽度の腫れ。体重はかけられる。靭帯の微小損傷。

- 中等度(II):はっきりした腫れと青あざ、歩行に支障。靭帯の部分断裂。

- 重度(III):強い痛み・不安定感・体重をかけられない。靭帯の断裂が疑われる。

重症度は外見だけでは判断が難しく、医療機関での評価が推奨されます。

ハイアンクルスプリン(前脛腓靭帯)に注意すべきサイン

- 足首のくるぶしより上(すね寄り)に痛みがある。

- 足首を上に反らせつつ外側にねじると痛む。

- 回復に時間がかかりやすい傾向(早期の固定と相談が大切)。

ねんざと骨折は見分けが難しい:なぜ“安全側”で考えるべきか

強い腫れや圧痛、4歩歩けないなどは骨折でも起こります。くるぶしの骨の縁や足の甲の特定部位を押して強く痛む場合は、画像検査が必要になることがあります。現場では「安全側」に倒して判断し、迷ったら早めに受診しましょう。

初動48時間のタイムライン

0〜15分:応急対応のキモと現場での動き方

- 即中断し、RICEのうち「I・C・E」を優先(冷却・圧迫・挙上)。

- 足先の色・温度・しびれの有無を確認。異常があれば圧迫を緩める。

- 移動は片脚荷重を避け、サポートを受ける。松葉杖があれば理想。

15〜60分:冷却・圧迫のサイクルを作る

- 冷却は10〜20分→外して皮膚温が戻るまで休む→再開を繰り返す。

- 弾性包帯で軽く圧迫。指先の血色が保たれる程度(しびれ・蒼白はNG)。

- 心臓より高く挙上。座位でも足台やバッグで高さを確保。

2〜6時間:移動・固定・安静のプランニング

- 帰宅・受診までの移動は、なるべく足を下げっぱなしにしない。

- 包帯やサポーターで簡易固定。痛みが強ければ荷重を避ける。

- 鎮痛の目的で長時間の連続冷却は避け、こまめなサイクルで。

6〜24時間:腫れと内出血を最小化する工夫

- 就寝時も枕やクッションで挙上。夜間のアイシングつけっぱなしはしない。

- 日中は2〜3時間おきに短時間アイシング+圧迫を継続。

- 安静を基本に、痛みゼロ〜違和感程度の範囲で足指や軽い足首の上下運動。

24〜48時間:再評価と次の一手(動かすか、まだ休むか)

- 腫れ・痛み・荷重の3要素を再チェック。

- 痛みが落ち着き、軽い荷重がOK→可動域のごく軽い運動を追加。

- 痛みや腫れが増している→RICE継続、無理に動かさない。受診を検討。

RICEの正しい実践方法

Rest(安静):中断・荷重コントロール・固定の具体策

- プレーは中止。痛みが出ない範囲での生活動作に絞る。

- 荷重は「痛みゼロ」を基準に段階的に。必要に応じて松葉杖。

- 弾性包帯や簡易ブレースで足首のぐらつきを抑える。

Ice(冷却):時間・頻度・皮膚保護と凍傷リスク回避

- 1回10〜20分、布を1枚かませる。直接皮膚に長時間当てない。

- 感覚が鈍い・ビリビリする・強い赤みが出る→すぐ中止。

- 1〜3時間おきに繰り返す。就寝中の連続冷却は避ける。

Compression(圧迫):弾性包帯/スリーブの選び方と巻き方の原則

- 伸縮性のある包帯(幅5〜8cm)や足首用スリーブを使用。

- 足先からふくらはぎ方向に、8の字で軽く巻く。痛みが増す強さはNG。

- 指先の色・しびれ・冷たさを定期チェック。問題があれば緩める。

Elevation(挙上):心臓より高くの科学的理由と実践のコツ

心臓より高く保つと、重力による血液・組織液のたまりを減らせます。横になるときはクッションを2〜3個重ね、座位でも足台で高さを作りましょう。こまめに姿勢を変え、足を下げっぱなしにしないことがコツです。

RICEで陥りがちなミス:強すぎる圧迫・長すぎる冷却・中途半端な安静

- 圧迫しすぎで循環障害→「痛くない・しびれない・色が保たれる」を合格ラインに。

- 冷やしすぎで皮膚トラブル→1回20分以内、感覚チェックを。

- 安静が足りない/動かしすぎ→48時間は「痛みゼロ最優先」で。

HARMを避ける:初動48〜72時間のNG行為

Heat(温めない):炎症と腫れを助長させないために

熱い風呂・サウナ・直後の温湿布は腫れを助長する可能性があります。温めは回復段階に入ってからが無難です。

Alcohol(飲酒を控える):血流・判断力・回復への影響

飲酒は血流を増やして腫れを悪化させるおそれがあり、痛みの感覚も鈍らせます。初期は控えましょう。

Running(走ったり踏ん張らない):微細損傷の拡大を防ぐ

痛みを押してのランや切り返しは、損傷の広がりと回復遅延につながります。初動期は荷重も段階的に。

Massage(揉まない):初期の過度な刺激は逆効果

痛む部位を強く揉む、ぐりぐり押すのは内出血を広げることがあります。マッサージは炎症が落ち着いてから検討しましょう。

受診の目安とセルフチェック

すぐ受診すべきサイン:強い変形・骨点の圧痛・4歩歩けない

- 明らかな変形、関節が不自然な角度。

- くるぶしの骨の縁、足の甲の特定部位を押して強い痛み。

- 直後と少し時間が経っても4歩歩けない。

48時間以内に相談を検討するケース:腫れが強い・痛みが増す・足首上部の痛み

- 腫れが急速に増す、皮膚がパンパンに張る。

- RICEを続けても痛みが増していく。

- くるぶしより上(すね側)に強い痛み(ハイアンクルの可能性)。

自宅でできる安全な可動域・荷重テスト(痛み悪化を招かない範囲で)

- 足首の上下運動・足指グーパー:痛みゼロ〜違和感程度で止める。

- 立位で体重を5:95→20:80→50:50へ段階的に。痛みが出たら戻す。

- 歩行4歩テスト:普通に4歩歩いて痛みが強ければ無理しない。

テーピング・サポーターの使い分け

初期の固定目的と圧迫目的の違い

初期は「腫れを抑える圧迫」と「関節のぐらつきを抑える固定」を使い分けます。弾性包帯は圧迫に、簡易ブレースは固定に有効です。

練習復帰前の安定化:テープと足首用ブレースのメリット・留意点

- テープ:フィット感が高いが、巻き直しや技術が必要。

- ブレース:装着が簡単で再利用可。フィットとサイズ選びが重要。

- どちらも「痛みゼロでの動作確認」を経て使用。過信は禁物。

皮膚トラブル・循環への配慮と正しいフィッティング

- かぶれやすい人はアンダーラップや綿靴下で皮膚を保護。

- 装着後、足先の色・冷感・しびれをチェック。異常時は緩める。

- 汗で滑る季節はフィットを都度確認。

痛み悪化を防ぐ日常の工夫

歩き方・松葉杖の使い方:痛みゼロ基準での荷重コントロール

- 最初はつま先からそっと着くのではなく、かかとからやさしく接地。

- 痛みが出ない範囲で歩幅を小さく。スピードより質。

- 松葉杖は痛めた側と反対の手に持つとバランスが取りやすい。

入浴/シャワー時の注意点(温熱・転倒リスク)

- 初期は湯船で温めすぎない。短時間のシャワー中心が安心。

- 濡れた床での転倒に注意。足マットを活用し、片脚立ちは避ける。

睡眠中の挙上と腫れ対策

足元にクッションを入れ、軽く挙上して就寝。寝返りで外れてもOK、気づいたら戻す程度で十分です。

食事と回復を支える栄養の考え方(たんぱく質・水分・ビタミン/ミネラル)

- 毎食の主菜でたんぱく質(手のひら1枚目安)。

- こまめな水分補給で循環を保つ。

- 色の濃い野菜や果物でビタミンC・ポリフェノールを補う。

48時間後からの回復ステップ

可動域の回復:ABC書き・円運動・タオルストレッチ

- 空中にアルファベットを書く要領で足首を動かす(痛みゼロ)。

- 小さな円から大きな円へ。回数は気持ちよく動かせる範囲で。

- ふくらはぎの軽いストレッチ(タオルでつま先を引く)。反動はつけない。

筋力回復:腓骨筋・ヒラメ筋・後脛骨筋に効く安全エクササイズ

- チューブ外反(腓骨筋):足先を外へ引く。痛みゼロ〜軽い疲労感で終了。

- カーフレイズ(ヒラメ筋中心):曲げた膝でかかと上げ。ゆっくり10回×2。

- タオルギャザー(後脛骨筋にも関与):足指でタオルをたぐる。

バランスと固有感覚:片脚立ち→不安定面→外乱刺激

- 片脚立ち30秒(痛みゼロ・ぐらつき少)。

- 問題なければ、柔らかいマットやクッション上で30秒。

- 上級はパス交換や上半身の回旋を加えて外乱刺激に対応。

走る・切り返す・ジャンプの段階的復帰プロトコル

- 痛みゼロの早歩き→ジョグ(直線)→ビルドアップ。

- 8の字走・軽いカーブ→コーンでの方向転換。

- 小さなジャンプ→両脚着地→片脚着地→連続ジャンプ。

- 加速・減速・切り返し→対人なしのサッカードリル→部分参加。

各段階で「痛み・腫れ・不安定感」の悪化がなければ次へ。出れば一段階戻ります。

フィールド復帰のチェックリスト:痛み・腫れ・機能で判断

- 日常動作とジョグで痛みゼロ。

- 翌日に腫れや熱感がぶり返さない。

- 片脚立ち30秒・片脚ホップ10回を左右差小でクリア。

- カット・ストップ・ジャンプ着地が自信を持ってできる。

サッカー特有のリスク管理

スパイクとグラウンド環境:スタッド高・グリップとねんざの関係

グリップが強すぎると足首にねじれが集中しやすく、逆に滑りすぎても踏ん張った瞬間にひねります。ピッチの硬さ・湿り具合に合わせてスタッドを選び、摩耗したスパイクは早めに交換しましょう。

ポジション別の動作特性(CB/FB/CM/WG/FW)と足首負荷

- CB:着地と後ろ向きの方向転換が多い→着地の安定化。

- FB/WG:スプリントとカットの反復→外反・内反の制御。

- CM:小刻みなステップと接触→足元のバランス維持。

- FW:ジャンプ着地とコンタクト→片脚着地の質を高める。

ウォームアップとクールダウンの質を上げる工夫(方向転換・着地動作)

- ダイナミックウォームアップで足首・股関節の可動性を確保。

- 低強度の切り返しドリル→徐々に角度と速度を上げる。

- 着地ドリル(膝とつま先の向きをそろえる、静かに着地)。

再発予防のルーティン

週2〜3回の足首予防サーキット例(10分で完結)

- 片脚バランス30秒×左右→チューブ外反15回→カーフレイズ15回→タオルギャザー30秒を2周。

- フォームを最優先。痛みが出たら即中断。

股関節・体幹との連動性を高める(中殿筋・腸腰筋の重要性)

- サイドプランク、モンスターバンドウォークで中殿筋を活性化。

- ヒップヒンジやニーアップで腸腰筋と体幹の連動を意識。

試合前のテーピング/ブレース活用と外した後のケア

- 不安がある日はブレースやテープで外反・内反を制御。

- 使用後は皮膚ケアと軽いストレッチ、必要なら冷却を短時間。

よくある疑問Q&A

氷は何分が目安?どれくらいの頻度で?

1回10〜20分、1〜3時間おきが目安。皮膚の感覚が鈍くなったら中止してください。就寝中のつけっぱなしは避けましょう。

湿布や鎮痛薬は使っていい?注意点は?

一般的に使用は可能ですが、貼付部の皮膚トラブルや成分の副作用に注意。服用は用量・用法を守り、既往歴がある方は医師・薬剤師に相談を。

何日で練習復帰できる?判断の基準は?

個人差が大きく、一概には言えません。目安は「痛みゼロ」「翌日の腫れぶり返しなし」「片脚ホップや方向転換を不安なくこなせる」こと。迷ったら専門家に確認を。

温め始めるタイミングはいつ?

腫れと熱感が落ち着き、痛みが軽くなった回復段階で少しずつ。最初は短時間の温シャワーや温パックから様子を見ます。

子どものねんざは大人と同じ対処でいい?

基本は同じRICEですが、成長期は骨端線(成長線)のトラブルが隠れることがあります。強い痛みや歩けない場合は早めに受診を。

まとめとチェックリスト

初動48時間チェック項目(RICE/HARM/受診サイン)

- R:無理に動かしていない/荷重は痛みゼロ基準。

- I:10〜20分サイクルで冷却、皮膚保護OK。

- C:軽い圧迫、しびれ・色の異常なし。

- E:心臓より高くキープする工夫。

- HARM回避:温め・飲酒・走る/踏ん張る・揉むを避けた。

- 受診サイン:変形・骨の圧痛・4歩不可はすぐ受診。

復帰前セルフチェック(片脚バランステスト・痛み・腫れ)

- 日常動作とジョグで痛みゼロ。

- 翌日の腫れ・熱感のぶり返しなし。

- 片脚立ち30秒・片脚ホップ10回を左右差小でクリア。

- カット・ストップ・ジャンプ着地に不安がない。

次に備える:常備しておきたい応急アイテム

- 弾性包帯(5〜8cm幅)、即席保冷材、薄手タオル。

- 足首用ブレース、アンダーラップ、テーピングテープ。

- 小さなゲルパック、予備の靴下、携帯できるチェックリスト。

あとがき

ねんざは「ありふれている」分、対応が雑になりやすいケガです。ですが、最初の48時間を丁寧に過ごすだけで、その後の景色が変わります。今日覚えたRICEとHARM、そして受診の目安を、あなたやチームの「共通言語」にしてください。いざという時、迷わない準備が、次の一歩を軽くします。